La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil consideró que se encontraba acreditada la causal de adulterio por haber pasado el esposo varios días en un hotel con otra mujer, en un lugar de veraneo, siendo inadmisible excusarse invocando la separación de hecho, debido a que ésta se había producido el mes anterior a estar vacacionando con quien era su compañera de trabajo y su letrada patrocinante en el juicio de divorcio.

En el marco de la causa “D. S. J. A. c/ V. M. J. s/ divorcio”, el juez de primera instancia había decretado el divorcio vincular por culpa de ambos cónyuges, al considerar que el esposo había incurrido en la causal de abandono voluntario y malicioso y adulterio, y la esposa por la causal de injurias graves.

Según la magistrada de grado, la causal de adulterio se acreditó por entender que existe en la causa una presunción grave, precisa y concordante que la configura, desprendiéndose dicha información de la contestación de oficio del Hotel Stromboli, de la localidad de San Bernardo, donde se indicó que el actor se había alojado en compañía de L.P.B.

En la sentencia de grado, se tuvo en consideración que el alojamiento en la ciudad balnearia se produjo entre el 13 y 18 de enero de 2006, mientras que ambas partes reconocieron que la separación de hecho tuvo lugar el 7 de diciembre de 2005, por lo que la circunstancia de pasar unos días alojados en la misma habitación de un hotel, en un lugar de veraneo, constituye una prueba suficiente para acreditar el adulterio que se le contribuye al actor.

A su vez, la juez de primera instancia consideró que la esposa había incurrido en la causal de injurias graves, debido a que de las declaraciones testimoniales producidas en la causa y de la causa penal iniciada por el esposo contra su cónyuge por el delito de coacción, surge que tales pruebas revisten suficiente entidad para corroborar el trato agresivo desplegado por la demandada hacia la familia de origen del actor.

Los jueces de la Sala L al analizar la apelación presentada por ambas partes decidieron ratificar lo resuelto en la instancia de grado.

En sus agravios, el actor había cuestionado que la sentencia de grado tuviera por configurada la causal de adulterio con la información emanada del mencionado hotel, ya que ese hecho había sido posterior a la separación, y aludió que la esposa no hizo imputación clara y concreta de la persona con la que pretendía fundar la causal en estudio.

Los camaristas sostuvieron que “aun cuando la demandada reconvieniente no haya denunciado el nombre de aquélla persona, las expresiones efectuadas en el escrito, bastan sobradamente para fundar la causal de adulterio, máxime si se aprecia que indicó que se trataba de una compañera de trabajo, una empleada contratada del Ministerio de Economía”.

En la sentencia del 11 de febrero pasado, los camaristas concluyeron que “resulta inamisible excusarse del deber de fidelidad consagrado por el art. 198 del Código Civil invocando la separación de hecho, cuando ésta se produjo el 7 de diciembre de 2005 y el 13 de enero de 2006 el actor se encontraba vacacionando en la misma habitación del hotel con otra mujer que había conocido en marzo de 2005”.

viernes, 27 de mayo de 2011

martes, 24 de mayo de 2011

Indemnizan con $140.000 por daño moral y lucro cesante a empleada que sufrió estrés laboral

En materia de indemnizaciones por accidentes de trabajo la Justicia laboral, desde hace ya un buen tiempo, viene reconociendo como enfermedad profesional a muchos padecimientos que no se encuentran incluidos en el listado "oficial".

Estos problemas, que se vienen manifestando de modo cada vez más frecuente, no sólo marcan un punto de inflexión en la vida laboral de los empleados sino que, además, repercuten de manera sustancial en las compañías.

Entre ellas se encuentra el daño psicológico o psiquiátrico ocasionado por el estrés o acoso laboral.

Aún cuando la firma adopte todas las medidas de prevención necesarias, suele ser condenada al pago de un resarcimiento, si es que los jueces entienden que las tareas que cumple el dependiente representan un exceso o sobrecarga.

Tal situación preocupa sobremanera a los departamentos de recursos humanos, porque entienden que se les va de las manos el poder controlar esos infortunios.

Por otro lado, observan que el contexto actual se les presenta como muy negativo, habida cuenta de que el empleador paga una póliza de seguros que en la práctica sirve de muy poco.

Ataque de ansiedad

En un fallo, una empleada de una empresa de seguridad se consideró despedida, tras sufrir un cuadro de estrés laboral - que derivó en otro de ansiedad - ocasionado, según afirmó, por la presión constante a la que era sometida.

La pericia médica determinó una incapacidad de más del 50%, por lo que la dependiente no sólo pidió el resarcimiento establecido en el artículo 1.113 del Código Civil - que no es limitado como el previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo - sino que, además, reclamó daño moral y el lucro cesante.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda. Y condenó tanto a la empresa como a la ART a abonar los montos reclamados por la afectada, si bien la reparación del daño moral y lucro cesante fue menor al importe reclamado.

Las partes afectadas se presentaron ante la Cámara para reclamar por el fallo.

La compañía alegó que no se encontraba acreditado que el ambiente laboral haya sido el motivo para el desarrollo de la enfermedad, ni que el mismo pudiera ser catalogado como "riesgoso".

Además, destacó que en ningún momento incumplió con sus obligaciones en materia de seguridad.

Para sustentar su postura, enumeró diversos aspectos negativos de la vida de la empleada relacionados con su personalidad, historia y acontecimientos familiares.

Sin embargo, los camaristas remarcaron que la firma no presentó el examen preocupacional ni los periódicos previstos por ley, de modo que estos sirvan como prueba para descartar que la dolencia se hubiera originado en el ambiente laboral.

Por el contrario, consideraron que sólo proporcionó diversas apreciaciones subjetivas.

Por tal motivo, ratificaron la condena a la empresa.

La ART también reclamó, al afirmar que se la había condenado aun dentro de los límites de la cobertura de la Ley 24.557.

Y argumentó que la sentencia era impugnable, en cuanto asignó el carácter de enfermedad profesional a un padecimiento que pudo no haberse originado por el trabajo.

Los magistrados explicaron que antes del decreto 1278/00 sólo eran consideradas como tales y, por lo tanto, alcanzadas por la cobertura de la Ley 24.557, aquellas incluidas en el listado de enfermedades profesionales elaborado por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, señalaron que este esquema fue posteriormente modificado.

Y que en la ley se introdujo un cambio por el cual se permite calificar como enfermedad profesional a aquellas otras que, en cada caso concreto, determine la Comisión Médica Central.

En esta causa, las condiciones laborales y exigencias que sufrió la empleada no fueron cuestionadas por la empresa.

En tanto, la empleada se manifestó disconforme con el porcentaje de incapacidad que se otorgó en la sentencia apelada, solicitando que se eleve al 52% como fuera fijado en la pericia médica.

No obstante, en base a distintas pruebas, su petición fue desestimada.

Para fijar el importe del resarcimiento la Justicia tuvo en cuenta que la empleada tenía 37 años al momento del "ataque de ansiedad", por lo que iba a verse perjudicada, por un largo tiempo, en sus posibilidades para encontrar un nuevo empleo.

Además, tuvieron en cuenta que percibía $1.500 de remuneración.

"El daño moral se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualquier otro tipo de dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial", explicaron los camaristas.

El monto del resarcimiento que le correspondió a la trabajadora por la vía civil ascendió a $140.000, desglosado en las sumas de $100.000, para resarcir el daño material o lucro cesante, y $40.000 por daño moral.

Por último la empleada pidió que se declare la plena responsabilidad de la ART, considerando que incurrió en una grave imprevisión en materia de seguridad, petición que encuadra en las prescripciones establecidas en los artículos 512 y 1.074 del Código Civil.

Para el caso, los magistrados tuvieron en cuenta que no se acreditó que la aseguradora haya inspeccionado el establecimiento antes de la fecha de denuncia del siniestro que efectuara la empleadora, en relación a su dolencia.

También destacaron que la ART no formuló ninguna recomendación tendiente a la prevención de enfermedades o accidentes. O que haya presentado programas de seguridad y/o procedimientos para las tareas.

En base a estos argumentos, en este punto, hicieron lugar al pedido de la dependiente.

Estos problemas, que se vienen manifestando de modo cada vez más frecuente, no sólo marcan un punto de inflexión en la vida laboral de los empleados sino que, además, repercuten de manera sustancial en las compañías.

Entre ellas se encuentra el daño psicológico o psiquiátrico ocasionado por el estrés o acoso laboral.

Aún cuando la firma adopte todas las medidas de prevención necesarias, suele ser condenada al pago de un resarcimiento, si es que los jueces entienden que las tareas que cumple el dependiente representan un exceso o sobrecarga.

Tal situación preocupa sobremanera a los departamentos de recursos humanos, porque entienden que se les va de las manos el poder controlar esos infortunios.

Por otro lado, observan que el contexto actual se les presenta como muy negativo, habida cuenta de que el empleador paga una póliza de seguros que en la práctica sirve de muy poco.

Ataque de ansiedad

En un fallo, una empleada de una empresa de seguridad se consideró despedida, tras sufrir un cuadro de estrés laboral - que derivó en otro de ansiedad - ocasionado, según afirmó, por la presión constante a la que era sometida.

La pericia médica determinó una incapacidad de más del 50%, por lo que la dependiente no sólo pidió el resarcimiento establecido en el artículo 1.113 del Código Civil - que no es limitado como el previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo - sino que, además, reclamó daño moral y el lucro cesante.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda. Y condenó tanto a la empresa como a la ART a abonar los montos reclamados por la afectada, si bien la reparación del daño moral y lucro cesante fue menor al importe reclamado.

Las partes afectadas se presentaron ante la Cámara para reclamar por el fallo.

La compañía alegó que no se encontraba acreditado que el ambiente laboral haya sido el motivo para el desarrollo de la enfermedad, ni que el mismo pudiera ser catalogado como "riesgoso".

Además, destacó que en ningún momento incumplió con sus obligaciones en materia de seguridad.

Para sustentar su postura, enumeró diversos aspectos negativos de la vida de la empleada relacionados con su personalidad, historia y acontecimientos familiares.

Sin embargo, los camaristas remarcaron que la firma no presentó el examen preocupacional ni los periódicos previstos por ley, de modo que estos sirvan como prueba para descartar que la dolencia se hubiera originado en el ambiente laboral.

Por el contrario, consideraron que sólo proporcionó diversas apreciaciones subjetivas.

Por tal motivo, ratificaron la condena a la empresa.

La ART también reclamó, al afirmar que se la había condenado aun dentro de los límites de la cobertura de la Ley 24.557.

Y argumentó que la sentencia era impugnable, en cuanto asignó el carácter de enfermedad profesional a un padecimiento que pudo no haberse originado por el trabajo.

Los magistrados explicaron que antes del decreto 1278/00 sólo eran consideradas como tales y, por lo tanto, alcanzadas por la cobertura de la Ley 24.557, aquellas incluidas en el listado de enfermedades profesionales elaborado por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, señalaron que este esquema fue posteriormente modificado.

Y que en la ley se introdujo un cambio por el cual se permite calificar como enfermedad profesional a aquellas otras que, en cada caso concreto, determine la Comisión Médica Central.

En esta causa, las condiciones laborales y exigencias que sufrió la empleada no fueron cuestionadas por la empresa.

En tanto, la empleada se manifestó disconforme con el porcentaje de incapacidad que se otorgó en la sentencia apelada, solicitando que se eleve al 52% como fuera fijado en la pericia médica.

No obstante, en base a distintas pruebas, su petición fue desestimada.

Para fijar el importe del resarcimiento la Justicia tuvo en cuenta que la empleada tenía 37 años al momento del "ataque de ansiedad", por lo que iba a verse perjudicada, por un largo tiempo, en sus posibilidades para encontrar un nuevo empleo.

Además, tuvieron en cuenta que percibía $1.500 de remuneración.

"El daño moral se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualquier otro tipo de dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial", explicaron los camaristas.

El monto del resarcimiento que le correspondió a la trabajadora por la vía civil ascendió a $140.000, desglosado en las sumas de $100.000, para resarcir el daño material o lucro cesante, y $40.000 por daño moral.

Por último la empleada pidió que se declare la plena responsabilidad de la ART, considerando que incurrió en una grave imprevisión en materia de seguridad, petición que encuadra en las prescripciones establecidas en los artículos 512 y 1.074 del Código Civil.

Para el caso, los magistrados tuvieron en cuenta que no se acreditó que la aseguradora haya inspeccionado el establecimiento antes de la fecha de denuncia del siniestro que efectuara la empleadora, en relación a su dolencia.

También destacaron que la ART no formuló ninguna recomendación tendiente a la prevención de enfermedades o accidentes. O que haya presentado programas de seguridad y/o procedimientos para las tareas.

En base a estos argumentos, en este punto, hicieron lugar al pedido de la dependiente.

lunes, 23 de mayo de 2011

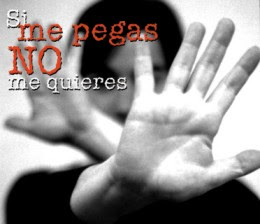

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - DENUNCIA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Criminal Correccional determinó que la manifestación de la víctima efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica resulta suficiente para cumplir con el requisito de instar la acción penal.

En el marco de la causa, la víctima pretendió desistir de la acción luego de haber denunciado ante esa oficina que había sido golpeada por su pareja, ante lo cual, la defensa del imputado solicitó la nulidad de lo actuado, debido a que el delito denunciado requiere que la damnificada manifieste su voluntad de iniciar la intervención penal.

Los jueces que integran la Sala I confirmaron lo resuelto por el juez de primera instancia, confirmando el procesamiento del denunciado.

En tal sentido, los jueces sostuvieron que “estas actuaciones tienen su inicio con la denuncia que formuló la damnificada ante la Oficina de Violencia Doméstica donde, tras relatar detalladamente el hecho sucedido, fue concretamente interrogada acerca de su deseo de instar la acción penal, respondiendo en forma afirmativa”, por lo que rechazaron la nulidad solicitada por la defensa.

La Denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica Resulta Suficiente para Instar la Acción

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Criminal Correccional determinó que la manifestación de la víctima efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica resulta suficiente para cumplir con el requisito de instar la acción penal.

En el marco de la causa, la víctima pretendió desistir de la acción luego de haber denunciado ante esa oficina que había sido golpeada por su pareja, ante lo cual, la defensa del imputado solicitó la nulidad de lo actuado, debido a que el delito denunciado requiere que la damnificada manifieste su voluntad de iniciar la intervención penal.

Los jueces que integran la Sala I confirmaron lo resuelto por el juez de primera instancia, confirmando el procesamiento del denunciado.

En tal sentido, los jueces sostuvieron que “estas actuaciones tienen su inicio con la denuncia que formuló la damnificada ante la Oficina de Violencia Doméstica donde, tras relatar detalladamente el hecho sucedido, fue concretamente interrogada acerca de su deseo de instar la acción penal, respondiendo en forma afirmativa”, por lo que rechazaron la nulidad solicitada por la defensa.

DESPIDO INDIRECTO- CAMBIO LUGAR DE TRABAJO

Debido a que la trabajadora no había prestado su consentimiento a la modificación del lugar de trabajo, tal como lo establecía el convenio colectivo aplicable, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que resultó ajustado a derecho el despido indirecto en que se colocó la trabajadora a raíz del ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la empleadora.

Fue apelada por la demandada la sentencia de primera instancia en la que se determinó que la empleadora no había efectuado un uso razonable del “ius variandi”, ya que la recurrente afirma que la modificación del lugar de trabajo del actor se efectuó conforme las facultades que le otorga la ley y el CCT, y se encontraba fundada en razones funcionales y de organización interna de la empresa.

En tal sentido, la empleadora remarcó que su actividad requiere de una constante rotación de personal de una sala a otra y que de hecho el accionante, durante la relación laboral, desempeñó tareas en diversas salas lo que se le habría hecho saber al momento de su incorporación, a la vez que alegó que en caso de requerir el consentimiento del trabajador, habría una desnaturalización de sus facultades por lo que debe prevalecer el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo por ser jerárquicamente superior al CCT 493/07.

En los autos caratulados “Felice, Leandro Gabriel c/ Norte Exhibidora Cinematográfica S.A. s/ despido”, los jueces que conforman la Sala IV sostuvieron que para resolver el recurso planteado debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 17 del CCT 493/07, donde se establece que “l personal de tiempo completo, también podrá a requerimiento de la empresa y con el fin de satisfacer las necesidades operativas de ésta, ser trasladado en forma temporal y permanente a cumplir funciones en cualquiera de los establecimientos que posea la empresa, todo conforme a las disposiciones de la ley de contrato de trabajo y con el consentimiento del trabajador”.

En base a ello, los jueces entendieron que “la norma convencional, de manera diáfana, exige el consentimiento del dependiente para tornar admisible una modificación contractual como la pretendida”.

Según los camaristas resultó ajustado a derecho el despido indirecto decidido por el actor, luego de que le informara a su empleadora telegráficamente que no prestaba conformidad al cambio de acuerdo al texto de la norma y la intimada a que revea tal medida, ante lo que la empleadora mantuvo su criterio.

Por último, los camaristas dejaron en claro que el hecho de que la norma convencional incorporase como recaudo para la admisibilidad de una modificación el consentimiento del actor, de ningún modo afecta “al ejercicio de las facultades de organización y dirección del empleador sino que simplemente implica un límite a su ejercicio, pactado por las partes colectivas”, menos aún en el presente caso donde “no se invocó al contestar demanda, cuáles fueron las razones objetivas y funcionales que justificaban el cambio pretendido, con lo cual ni siquiera estaba cumplido el requisito de "razonabilidad" exigido por el art. 66 citado”, por lo que fue confirmada la sentencia de primera instancia.

Fue apelada por la demandada la sentencia de primera instancia en la que se determinó que la empleadora no había efectuado un uso razonable del “ius variandi”, ya que la recurrente afirma que la modificación del lugar de trabajo del actor se efectuó conforme las facultades que le otorga la ley y el CCT, y se encontraba fundada en razones funcionales y de organización interna de la empresa.

En tal sentido, la empleadora remarcó que su actividad requiere de una constante rotación de personal de una sala a otra y que de hecho el accionante, durante la relación laboral, desempeñó tareas en diversas salas lo que se le habría hecho saber al momento de su incorporación, a la vez que alegó que en caso de requerir el consentimiento del trabajador, habría una desnaturalización de sus facultades por lo que debe prevalecer el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo por ser jerárquicamente superior al CCT 493/07.

En los autos caratulados “Felice, Leandro Gabriel c/ Norte Exhibidora Cinematográfica S.A. s/ despido”, los jueces que conforman la Sala IV sostuvieron que para resolver el recurso planteado debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 17 del CCT 493/07, donde se establece que “l personal de tiempo completo, también podrá a requerimiento de la empresa y con el fin de satisfacer las necesidades operativas de ésta, ser trasladado en forma temporal y permanente a cumplir funciones en cualquiera de los establecimientos que posea la empresa, todo conforme a las disposiciones de la ley de contrato de trabajo y con el consentimiento del trabajador”.

En base a ello, los jueces entendieron que “la norma convencional, de manera diáfana, exige el consentimiento del dependiente para tornar admisible una modificación contractual como la pretendida”.

Según los camaristas resultó ajustado a derecho el despido indirecto decidido por el actor, luego de que le informara a su empleadora telegráficamente que no prestaba conformidad al cambio de acuerdo al texto de la norma y la intimada a que revea tal medida, ante lo que la empleadora mantuvo su criterio.

Por último, los camaristas dejaron en claro que el hecho de que la norma convencional incorporase como recaudo para la admisibilidad de una modificación el consentimiento del actor, de ningún modo afecta “al ejercicio de las facultades de organización y dirección del empleador sino que simplemente implica un límite a su ejercicio, pactado por las partes colectivas”, menos aún en el presente caso donde “no se invocó al contestar demanda, cuáles fueron las razones objetivas y funcionales que justificaban el cambio pretendido, con lo cual ni siquiera estaba cumplido el requisito de "razonabilidad" exigido por el art. 66 citado”, por lo que fue confirmada la sentencia de primera instancia.

jueves, 19 de mayo de 2011

DESPIDO - MONTOS ABONADOS DE MAS NO COMPENSABLES

En la causa “González Fernando Diego c/ Grey Argentina S.A. s/ despido”, la demandada apeló la resolución de primera instancia que hizo lugar al pago de un bonus anual proporcional al tiempo trabajado, a la vez que solicitó compensar lo pagado de más en concepto de indemnización por despido con lo depositado de menos por la indemnización del artículo 4º de la Ley 25.972.

Con relación al reclamo por el pago del bonus, los jueces que integran la Sala VIII consideraron que la apelante “insiste en que es un derecho que tiene el de fijas las pautas remunerativas del trabajador, sin explicar si quiera, sobre qué bases razonablemente objetivas dependía su adquisición y monto del bonus”, a la vez que sostuvo que “el actor tenía derecho, en principio, a exigir su pago por los períodos trabajados”, debido a que ello “resulta de las normas sustantivas sobre exigibilidad a título remunerativo de las gratificaciones, del régimen de las obligaciones condicionales y de las reglas que gobiernan el onus probando”.

Sin embargo, los jueces entendieron que resultaba procedente la queja por la inclusión del bonus en la base del cálculo de la indemnización por preaviso y por vacaciones proporcionales, al considerar que “la partida indicada, en tanto se paga con frecuencia anual, y no mensual, excluye de la regla invocada la inclusión de dicho rubro”.

Por otro lado, los camaristas también rechazaron la petición de la demandada de compensar lo pagado de más en concepto de indemnización por despido con lo depositado de menos por la indemnización del artículo 4º Ley 25.972, al considerar que “el pago de la indemnización por un monto superior al que le debería corresponder según la aplicación de las leyes laborales y el fallo "Vizzoti" constituyó un acto jurídico válido”, y que “no es atendible la postura de la apelante de que hubo un error de su parte en tanto inexcusable”.

Los magistrados destacaron que “si se paga por encima de lo establecido por la ley, esto no implica haber pagado lo que no se debe, ya que la obligación del pago no es efecto inmediato de la ley; sino de un hecho jurídico, en el caso, de un acto extintivo susceptible de generar el pago de un resarcimiento por la decisión rescisoria injustificada del empleador, mediante una prestación dineraria que puede ser fijada unilateralmente, o hasta convenida por las partes, en tanto acto comprendido dentro un negocio jurídico laboral, donde rige la autonomía de las partes, siempre que aquél no afecte las normas de orden público de protección”.

En la sentencia del pasado 3 de septiembre, los jueces determinaron que “sobre aquella base, se debe calcular la indemnización del artículo 4º de la Ley 25.972, ya que fue la reconocida por su empleador”, por lo que confirmaron la sentencia de grado.

Los jueces desestimaron la apelación del actor en cuanto se tuvo por probada la fecha del distracto, ya que tras destacar que el apelante había reconocido la firma en el documento, señalaron que “si no se acredita el otorgamiento de la firma en blanco, rige el artículo 1028, es decir, se abre el análisis de la prueba de la falsedad de las declaraciones”, agregando a ello que “no basta probar haber firmado en blanco para privar de eficacia al instrumento: se debe demostrar que "las declaraciones insertas en el documento no son reales"”.

Los camaristas también rechazaron la apelación del actor en cuanto a la inclusión del SAC en lavase del cálculo de la indemnización, debido a que resolvieron que “corresponde incluir en la base de cálculo del artículo 245 L.C.T. la parte proporcional del sueldo anual complementario ni tampoco la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador”, conforme a la doctrina establecida en el plenario Tulosai.

Con relación al reclamo por el pago del bonus, los jueces que integran la Sala VIII consideraron que la apelante “insiste en que es un derecho que tiene el de fijas las pautas remunerativas del trabajador, sin explicar si quiera, sobre qué bases razonablemente objetivas dependía su adquisición y monto del bonus”, a la vez que sostuvo que “el actor tenía derecho, en principio, a exigir su pago por los períodos trabajados”, debido a que ello “resulta de las normas sustantivas sobre exigibilidad a título remunerativo de las gratificaciones, del régimen de las obligaciones condicionales y de las reglas que gobiernan el onus probando”.

Sin embargo, los jueces entendieron que resultaba procedente la queja por la inclusión del bonus en la base del cálculo de la indemnización por preaviso y por vacaciones proporcionales, al considerar que “la partida indicada, en tanto se paga con frecuencia anual, y no mensual, excluye de la regla invocada la inclusión de dicho rubro”.

Por otro lado, los camaristas también rechazaron la petición de la demandada de compensar lo pagado de más en concepto de indemnización por despido con lo depositado de menos por la indemnización del artículo 4º Ley 25.972, al considerar que “el pago de la indemnización por un monto superior al que le debería corresponder según la aplicación de las leyes laborales y el fallo "Vizzoti" constituyó un acto jurídico válido”, y que “no es atendible la postura de la apelante de que hubo un error de su parte en tanto inexcusable”.

Los magistrados destacaron que “si se paga por encima de lo establecido por la ley, esto no implica haber pagado lo que no se debe, ya que la obligación del pago no es efecto inmediato de la ley; sino de un hecho jurídico, en el caso, de un acto extintivo susceptible de generar el pago de un resarcimiento por la decisión rescisoria injustificada del empleador, mediante una prestación dineraria que puede ser fijada unilateralmente, o hasta convenida por las partes, en tanto acto comprendido dentro un negocio jurídico laboral, donde rige la autonomía de las partes, siempre que aquél no afecte las normas de orden público de protección”.

En la sentencia del pasado 3 de septiembre, los jueces determinaron que “sobre aquella base, se debe calcular la indemnización del artículo 4º de la Ley 25.972, ya que fue la reconocida por su empleador”, por lo que confirmaron la sentencia de grado.

Los jueces desestimaron la apelación del actor en cuanto se tuvo por probada la fecha del distracto, ya que tras destacar que el apelante había reconocido la firma en el documento, señalaron que “si no se acredita el otorgamiento de la firma en blanco, rige el artículo 1028, es decir, se abre el análisis de la prueba de la falsedad de las declaraciones”, agregando a ello que “no basta probar haber firmado en blanco para privar de eficacia al instrumento: se debe demostrar que "las declaraciones insertas en el documento no son reales"”.

Los camaristas también rechazaron la apelación del actor en cuanto a la inclusión del SAC en lavase del cálculo de la indemnización, debido a que resolvieron que “corresponde incluir en la base de cálculo del artículo 245 L.C.T. la parte proporcional del sueldo anual complementario ni tampoco la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador”, conforme a la doctrina establecida en el plenario Tulosai.

TELEGRAMA DE DESPIDO MAL ENVIADO

La CámaraNacionalde Apelaciones del Trabajo consideró ajustado a derecho el despido dispuesto por el trabajador, debido a que el telegrama rescisorio había sido enviado por la empleadora a una dirección que no coincide con la del trabajador, por lo que consideró que tiene razón el trabajador al afirmar que el telegrama por el cual intimó en los términos del artículo 11 de la ley 24.013, fue enviado estando vigente el vínculo laboral.

En la causa “Mayol, Carlos Alberto c/ Autosat S.A. y otro s/ despido”, el juez de primera instancia había hecho lugar parcialmente a la acción interpuesta por el trabajador contra las empresas Autosat SA., dedicada al seguimiento y recuperación de vehículos robados, y S.O.S. S.A., que presta servicios de asistencia en emergencias mecánicas, quienes fueron condenadas solidariamente con fundamento en lo normado en el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Dicha resolución fue apelada por el actor quien cuestionó lo resuelto en cuanto a la fecha de extinción del vínculo laboral, al considerar errada la tomada por el juez de grado que la llevó a reputar extemporánea la intimación cursada en cumplimiento del artículo 11 de la ley 24.013 y, en consecuencia, a rechazar las indemnizaciones reguladas en los artículos 9, 10 y 11 de dicha ley.

En su apelación, la actora negó haber recibido el telegrama por el cual Autosat S.A procedió a despedir al actor, agraviándose porque se desconoció que las comunicaciones laborales revisten carácter recepticio, es decir, que adquieren virtualidad o efectos jurídicos plenos recién una vez que llegan a esfera de conocimiento de su destinatario, por lo que sostiene que la intimación para que se regulara su situación laboral en los términos del artículo 11 de la ley 24.013, fue cursada estando vigente el vínculo.

Los jueces que integran la Sala VI hicieron lugar al planteo del accionante, debido a que el telegrama rescisorio enviado por la empleadora había sido dirigido a una dirección que no coincide con la del domicilio del trabajador.

En base a ello, los camaristas concluyeron en la sentencia del 18 de febrero pasado que “la comunicación del despido instrumentado por la empleadora no ingresó en la esfera de conocimiento del destinatario y en consecuencia no pudo surtir los efectos pretendidos, de donde surge que tiene razón el trabajador cuando afirma que el telegrama por el que intimó en los términos del art. 11 de la ley 24.013 fue remitido estando vigente el vínculo laboral”.

En la causa “Mayol, Carlos Alberto c/ Autosat S.A. y otro s/ despido”, el juez de primera instancia había hecho lugar parcialmente a la acción interpuesta por el trabajador contra las empresas Autosat SA., dedicada al seguimiento y recuperación de vehículos robados, y S.O.S. S.A., que presta servicios de asistencia en emergencias mecánicas, quienes fueron condenadas solidariamente con fundamento en lo normado en el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Dicha resolución fue apelada por el actor quien cuestionó lo resuelto en cuanto a la fecha de extinción del vínculo laboral, al considerar errada la tomada por el juez de grado que la llevó a reputar extemporánea la intimación cursada en cumplimiento del artículo 11 de la ley 24.013 y, en consecuencia, a rechazar las indemnizaciones reguladas en los artículos 9, 10 y 11 de dicha ley.

En su apelación, la actora negó haber recibido el telegrama por el cual Autosat S.A procedió a despedir al actor, agraviándose porque se desconoció que las comunicaciones laborales revisten carácter recepticio, es decir, que adquieren virtualidad o efectos jurídicos plenos recién una vez que llegan a esfera de conocimiento de su destinatario, por lo que sostiene que la intimación para que se regulara su situación laboral en los términos del artículo 11 de la ley 24.013, fue cursada estando vigente el vínculo.

Los jueces que integran la Sala VI hicieron lugar al planteo del accionante, debido a que el telegrama rescisorio enviado por la empleadora había sido dirigido a una dirección que no coincide con la del domicilio del trabajador.

En base a ello, los camaristas concluyeron en la sentencia del 18 de febrero pasado que “la comunicación del despido instrumentado por la empleadora no ingresó en la esfera de conocimiento del destinatario y en consecuencia no pudo surtir los efectos pretendidos, de donde surge que tiene razón el trabajador cuando afirma que el telegrama por el que intimó en los términos del art. 11 de la ley 24.013 fue remitido estando vigente el vínculo laboral”.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Aumento de Cuota Alimentaria

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó el incremento de cuota alimentaria que había sido fijado hacía más de cinco años, teniendo en cuenta que en la medida que los hijos crecen aumentan sus necesidades, rechazando el argumento del alimentante, en relación a que tal aumento significaría la mitad de su sueldo. Los jueces entendieron que para establecer el quantum de la obligación ha de evaluarse no sólo al caudal económico del alimentante, que no está determinado únicamente por sus ingresos, sino esencialmente a las necesidades de su descendencia.

En la causa “V. M F c/ M. D. G. s/ aumento de cuota alimentaria”, el demandado apeló la resolución que hizo lugar a la demanda y estableció un incremento de la cuota alimentaria que había sido convenida por las partes, fijándola en la suma de 1.900 pesos mensuales.

El recurrente solicitó la revocatoria de dicha sentencia, al considerar que el monto fijado resulta excesivo, debido a que le provoca una fuerte disminución de sus ingresos, ya que lo obligaría a subsistir con la mitad de su salario, lo que la impide continuar su vida en forma normal.

Al analizar el caso, la Sala G tuvo en consideración “la gravitación en el caso el avance de edad de la hija”, a la vez que remarcó que “para establecer el quantum de la obligación ha de evaluarse no sólo al caudal económico del alimentante -que no está determinado únicamente por sus ingresos-, sino esencialmente a las necesidades de su descendencia”.

En la sentencia del 31 de marzo pasado, los camaristas explicaron que “cuando se trata de los hijos menores si bien la prestación pesa sobre ambos padres, debe atenderse a su condición y fortuna (art. 265, cód. civ.), y en ese orden de ideas deben estimarse las posibilidades económicas de cada uno”.

Los jueces destacaron “sin olvidar la mentada equiparación de derechos y deberes que pesa sobre ambos progenitores en materia alimentaria (arts. 264 inc. 1°, 265 y 267 del cód.civil)”, que “como padre, tiene el deber de proveer lo necesario para la subsistencia de sus descendencia, y, en su caso, deberá arbitrar los medios para procurar que ésta resulte acorde a las necesidades de la alimentada, sin que pueda desentenderse de ello con el solo argumento de la insuficiencia de ingresos y su nivel de gastos”, debiendo redoblar los esfuerzos y arbitrar los medios a tal efecto.

Teniendo en cuenta que la pensión originalmente acordada, fue homologada en 2006, cuando la menor contaba con poco más de 5 años de edad, y que en la actualidad cuenta con 10 años de edad, los magistrados consideraron que “la cuota establecida aparece adecuada; sobre todo si se aprecia que el avance de edad de la menor y el notorio aumento en el costo de vida desde la época del acuerdo originario”; remarcando que en la medida que los hijos crecen aumentan sus necesidades.

En base a lo expuesto, la mencionada Sala confirmó el pronunciamiento de grado, debido a que los mencionados factores “autorizan un incremento razonable y a título excepcional de la pensión alimentaria, para posibilitar la atención de necesidades de los hijos”.

En la causa “V. M F c/ M. D. G. s/ aumento de cuota alimentaria”, el demandado apeló la resolución que hizo lugar a la demanda y estableció un incremento de la cuota alimentaria que había sido convenida por las partes, fijándola en la suma de 1.900 pesos mensuales.

El recurrente solicitó la revocatoria de dicha sentencia, al considerar que el monto fijado resulta excesivo, debido a que le provoca una fuerte disminución de sus ingresos, ya que lo obligaría a subsistir con la mitad de su salario, lo que la impide continuar su vida en forma normal.

Al analizar el caso, la Sala G tuvo en consideración “la gravitación en el caso el avance de edad de la hija”, a la vez que remarcó que “para establecer el quantum de la obligación ha de evaluarse no sólo al caudal económico del alimentante -que no está determinado únicamente por sus ingresos-, sino esencialmente a las necesidades de su descendencia”.

En la sentencia del 31 de marzo pasado, los camaristas explicaron que “cuando se trata de los hijos menores si bien la prestación pesa sobre ambos padres, debe atenderse a su condición y fortuna (art. 265, cód. civ.), y en ese orden de ideas deben estimarse las posibilidades económicas de cada uno”.

Los jueces destacaron “sin olvidar la mentada equiparación de derechos y deberes que pesa sobre ambos progenitores en materia alimentaria (arts. 264 inc. 1°, 265 y 267 del cód.civil)”, que “como padre, tiene el deber de proveer lo necesario para la subsistencia de sus descendencia, y, en su caso, deberá arbitrar los medios para procurar que ésta resulte acorde a las necesidades de la alimentada, sin que pueda desentenderse de ello con el solo argumento de la insuficiencia de ingresos y su nivel de gastos”, debiendo redoblar los esfuerzos y arbitrar los medios a tal efecto.

Teniendo en cuenta que la pensión originalmente acordada, fue homologada en 2006, cuando la menor contaba con poco más de 5 años de edad, y que en la actualidad cuenta con 10 años de edad, los magistrados consideraron que “la cuota establecida aparece adecuada; sobre todo si se aprecia que el avance de edad de la menor y el notorio aumento en el costo de vida desde la época del acuerdo originario”; remarcando que en la medida que los hijos crecen aumentan sus necesidades.

En base a lo expuesto, la mencionada Sala confirmó el pronunciamiento de grado, debido a que los mencionados factores “autorizan un incremento razonable y a título excepcional de la pensión alimentaria, para posibilitar la atención de necesidades de los hijos”.

martes, 17 de mayo de 2011

DISCRIMINACION - SITIOS WEB

En el marco de una acción colectiva iniciada por la DAIA en representación de toda la comunidad judía argentina contra Google Inc, el juez Carlos Molina Portela, titular del Juzgado Civil Nº 46 de esta Capital, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a Google la baja de determinadas “búsquedas sugeridas” por las que el buscador orientaba hacia sitios manifiestamente discriminatorios en los términos de la ley y los tratados internacionales de derechos humanos.

La DAIA había solicitado el cese de la difusión ilegal de consignas discriminatorias y proferidas con la intención de instalar libelos antisemitas y causar un llamado a la violencia contra las personas.

En su pedido, la DAIA argumentó que a través de su accionar Google dirige el tráfico hacia sitios con un contenido agravante y penado por la ley, en los que se efectúa incitación al odio y un llamado a la violencia.

El magistrado también determinó el cese de la publicación en el buscador de sitios antisemitas, a la vez que dispuso que Google se abstenga de poner avisos publicitarios en tales sitios.

La DAIA había solicitado el cese de la difusión ilegal de consignas discriminatorias y proferidas con la intención de instalar libelos antisemitas y causar un llamado a la violencia contra las personas.

En su pedido, la DAIA argumentó que a través de su accionar Google dirige el tráfico hacia sitios con un contenido agravante y penado por la ley, en los que se efectúa incitación al odio y un llamado a la violencia.

El magistrado también determinó el cese de la publicación en el buscador de sitios antisemitas, a la vez que dispuso que Google se abstenga de poner avisos publicitarios en tales sitios.

DISCAPACIDAD - PREPAGAS

La Cámara Civil y Comercial Federal resolvió que una empresa de medicina prepaga deberá cubrir un tratamiento a menor discapacitado con los especialistas que actualmente lo tratan, a pesar de no pertenecer al cuerpo de profesionales de la entidad y de no haberse cumplido el requisito del artículo 11 de la ley 24.901.

En la causa “M. C. V. y otro c/ OSDE s/ incidente de apelación de medida cautelar”, luego de disponer como medida precautoria que la demandada debía arbitrar los medios necesarios parra asegurar al menor S.M.M. la cobertura integral de las prestaciones de psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, musicoterapia y escolaridad, el juez ordenó ante un pedido de la actora, que le cumplimiento de esa medida se realice a través de los profesionales que actualmente se encuentran asistiendo al menor.

La demandada apeló dicha resolución al cuestionar la pertinencia de otorgar la cobertura reclamada mediante prestadores externos, y rechazó la verosimilitud del derecho alegado.

Los jueces de la Sala II explicaron en relación a los profesionales que deben brindar las prestaciones indicadas por el juez de grado que “el principio general establecido por la ley 24.901 es que los sujetos obligados por la norma deben atender los requerimientos de sus beneficiarios mediante servicios propios o contratados”.

En tal sentido, los jueces agregaron que “si bien el art. 39, inc. a), contempla la posibilidad de que la atención sea brindada por especialistas que no pertenezcan al cuerpo de profesionales de las respectivas entidades, ello está sujeto al resultado de las acciones de evaluación y orientación que lleve a cabo el equipo interdisciplinario mencionado en el art. 11 de la norma”.

En la sentencia del 12 de noviembre pasado, los camaristas remarcaron que “no hay constancia de que ese requisito se encuentre cumplido en autos”, ya que “el hecho de que los actores invocaran haber atravesado experiencias insatisfactorias con ciertos profesionales pertenecientes a la cartilla de OSDE, sin aportar elementos de convicción que lo sustenten, no basta para apartarse de la regla legal mencionada, máxime cuando la orden médica presentada en respuesta a lo requerido por el juzgador nada dice al respecto”.

A pesar de ello, los jueces determinaron que “no es posible soslayar que la resolución implica un límite al monto de la erogación que deberá afrontar la accionada, ya que si bien dispuso que los tratamientos quedaran a cargo de los profesionales que venían atendiendo al menor, se dispuso allí que la cobertura debía ser prestada con sujeción a los límites arancelarios del nomenclador vigente”.

Al confirmar el pronunciamiento de grado, los camaristas concluyeron que “la solución particular adoptada por el juzgador equilibra razonablemente las posiciones de las partes, evitando las consecuencias negativas que podría tener para el menor el cambio de profesionales y, al mismo tiempo, estableciendo un tope a la obligación pecuniaria que deberá afrontar OSDE”.

En la causa “M. C. V. y otro c/ OSDE s/ incidente de apelación de medida cautelar”, luego de disponer como medida precautoria que la demandada debía arbitrar los medios necesarios parra asegurar al menor S.M.M. la cobertura integral de las prestaciones de psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, musicoterapia y escolaridad, el juez ordenó ante un pedido de la actora, que le cumplimiento de esa medida se realice a través de los profesionales que actualmente se encuentran asistiendo al menor.

La demandada apeló dicha resolución al cuestionar la pertinencia de otorgar la cobertura reclamada mediante prestadores externos, y rechazó la verosimilitud del derecho alegado.

Los jueces de la Sala II explicaron en relación a los profesionales que deben brindar las prestaciones indicadas por el juez de grado que “el principio general establecido por la ley 24.901 es que los sujetos obligados por la norma deben atender los requerimientos de sus beneficiarios mediante servicios propios o contratados”.

En tal sentido, los jueces agregaron que “si bien el art. 39, inc. a), contempla la posibilidad de que la atención sea brindada por especialistas que no pertenezcan al cuerpo de profesionales de las respectivas entidades, ello está sujeto al resultado de las acciones de evaluación y orientación que lleve a cabo el equipo interdisciplinario mencionado en el art. 11 de la norma”.

En la sentencia del 12 de noviembre pasado, los camaristas remarcaron que “no hay constancia de que ese requisito se encuentre cumplido en autos”, ya que “el hecho de que los actores invocaran haber atravesado experiencias insatisfactorias con ciertos profesionales pertenecientes a la cartilla de OSDE, sin aportar elementos de convicción que lo sustenten, no basta para apartarse de la regla legal mencionada, máxime cuando la orden médica presentada en respuesta a lo requerido por el juzgador nada dice al respecto”.

A pesar de ello, los jueces determinaron que “no es posible soslayar que la resolución implica un límite al monto de la erogación que deberá afrontar la accionada, ya que si bien dispuso que los tratamientos quedaran a cargo de los profesionales que venían atendiendo al menor, se dispuso allí que la cobertura debía ser prestada con sujeción a los límites arancelarios del nomenclador vigente”.

Al confirmar el pronunciamiento de grado, los camaristas concluyeron que “la solución particular adoptada por el juzgador equilibra razonablemente las posiciones de las partes, evitando las consecuencias negativas que podría tener para el menor el cambio de profesionales y, al mismo tiempo, estableciendo un tope a la obligación pecuniaria que deberá afrontar OSDE”.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Las violencias contra las mujeres son actos de negación de su dignidad e integridad personal, suponen un avasallamiento de los principios éticos que fundan una convivencia democrática y constituyen un delito. En algunos casos, la crueldad y el horror alcanzan niveles inenarrables. Durante 2010, según relevamientos del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, 260 mujeres fueron asesinadas. En lo que va de 2011, fueron asesinadas más de 80 mujeres. En menos de dos años, 14 mujeres murieron quemadas. En la inmensa mayoría de los casos, los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas.

El Estado no ha permanecido indiferente ante esta dramática realidad. La plena vigencia de la Ley 26.485 y las políticas públicas implementadas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres son decisiones sustantivas que la presidenta ha encarado para terminar con este flagelo. Recientes fallos judiciales condenando la violencia de género ponen en valor esas reformas normativas e institucionales.

Un paso decisivo en la lucha contra la violencia de género es el convenio firmado el pasado 10 de mayo por la ministra Alicia Kirchner y Eduardo Luis Duhalde para aunar esfuerzos entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A partir de este convenio, la Secretaría de DD HH asume la responsabilidad de presentarse como querellante en todas las causas judiciales de femicidio y en las que se verifique riesgo de vida de una mujer por motivo de la violencia de género.

Consentir el silencio o la indiferencia es perpetuar la violencia y aceptar la injusticia. Cuando la presidenta nos convoca cotidianamente a construir una Argentina más igualitaria y luchar contra toda forma de impunidad, también está diciendo: ni una mujer más víctima de violencia.

Si bien ha habido avances significativos a favor de la igualdad de las mujeres, todavía existen obstáculos sociales y culturales para considerar las violencias contra las mujeres como la más nítida expresión de las desigualdades de género y una flagrante violación de los Derechos Humanos. Advertimos, por ejemplo, que, en el sentido común de nuestra sociedad, aún circulan prejuicios discriminatorios que justifican esas violencias como una situación adscripta al hecho de ser mujer, y se escuchan argumentos sexistas que atribuyen la culpabilidad a las víctimas, en tanto sugieren que son ellas las que provocan, incitan o consienten la violencia.

En este contexto, los medios de comunicación hegemónicos poco contribuyen a cambiar este estado de cosas, toda vez que los modelos de mujer a los que recurren frecuentemente, recorren los trillados caminos de los estereotipos: o muñecas descartables u hogareñas utilitarias o fondo de pantalla con fines ornamentales. No obstante, cuando de una mujer víctima de violencia se trata, el abordaje de la noticia se realiza bajo la forma del caso individual, relatándose como una perturbación de lo que sucede normalmente, como algo monstruoso, repugnante, pero excepcional.

Sin embargo, la cuestión radica en asumir desde el Estado y también en la sociedad que las violencias contra las mujeres no son un hecho aislado ni un destino social insuperable, que todos y todas nos debemos comprometer en su prevención, sanción y erradicación. Puesto que difícilmente lograremos una sociedad más igualitaria y justa si la violencia de género continúa siendo una de las violaciones más comunes de los Derechos Humanos, si sigue costando vidas y continúa socavando los esfuerzos por alcanzar una democracia real.

Hoy, el femicidio, es decir, el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, no sólo es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Es, también, cada vez más frecuente.

C

lunes, 16 de mayo de 2011

TRATO DESIGUAL- DISCRIMINACION LABORAL

Cuando una empresa decide beneficiar a un empleado, respecto de los que se encuentran en su misma categoría o cumplen con la misma función, debe considerar que tal decisión se tiene que sustentar en una razón objetiva.

Sucede que el principio de "igual remuneración por igual tarea", que se encuentra plasmado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece la no discriminación en materia salarial e impone dispensar el mismo trato para todos los dependientes, siempre y cuando se den las mismas circunstancias.

Es decir, si la compañía se apartara de ello, quedaría expuesta a futuros reclamos judiciales de parte de los trabajadores excluidos de dicho incentivo (como podría ser un aumento de sueldo o el otorgamiento de celular, uso de automóvil, entre otros casos).

Es importante puntualizar que las firmas tienen, en algunos casos, vicios endémicos como el de diferenciar la retribución sin un sistema objetivo de evaluación, pagar sueldos de acuerdo con categorías que no se compadecen con las funciones o tareas efectuadas o fijar diferenciaciones que no cuentan con un respaldo que lo justifique.

En esta oportunidad, un empleado fue despedio de una empresa, por lo cual inició un reclamo ante la Justicia basándose en que la cesantía respondía a un acto de discriminación por su nacionalidad. A tal efecto, afirmó que ganaba menos que sus pares.

Luego de evaluar las pruebas aportadas a la causa, y ante la imposibilidad de la firma de probar que la diferencia en la remuneración respondía a una causa objetiva, los magistrados avalaron el reclamo del dependiente. Por todo concepto, fijaron una indemnización que ascendió a la suma de $130.474,52 más intereses.

El reclamo de diferencias salariales y la discriminación

El empleado fue despedido y se presentó ante la Justicia para reclamar diferencias indemnizatorias. Sostuvo que se desempeñó como gerente de una sucursal de la empresa y que fue objeto de conductas discriminatorias, ya que sus remuneraciones eran sustancialmente inferiores a las que percibían otros empleados que ocupaban su mismo cargo pero que eran de nacionalidad boliviana.

La firma sostuvo que efectivamente contrató personal del país vecino, pero aclaró que no cobraban un sueldo superior al del reclamante, ya que contrató a dichos trabajadores bajo condiciones laborales distintas, porque debían mudarse a la Argentina.

Para ello, debían alquilar una vivienda para habitar con sus familias. Además, la empresa remarcó que los empleados contratados de Bolivia tenían amplios conocimientos y experiencias en microfinanzas, mientras que el dependiente carecía de ellos.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda. Por ese motivo, el trabajador se presentó ante la Cámara laboral.

El empleado cuestionó la sentencia porque, a su entender, ésta no tuvo por acreditados los hechos relatados en la demanda, ni la violación del principio de igual remuneración por igual tarea.

Sostuvo que la empresa no presentó pruebas contundentes para justificar las diferencias remuneratorias, por lo que solicitó la revocatoria del fallo.

Para los camaristas, el empleado pudo probar la existencia de las diferencias de remuneraciones.

"Las aludidas diferencias laborales no son tales en tanto la demandada solamente hizo mención al supuesto traslado de ese personal desde Bolivia a nuestro país, y la necesidad de alquilar viviendas, aspectos que no pueden incidir en la remuneración, en tanto esta última debe retribuir las tareas concretamente prestadas por el personal", indicaron los jueces.

En ese sentido, se probó que el personal en cuestión desempeñó tareas de gerente, y que esa era la categoría del empleado despedido, por lo que los magistrados advirtieron diferencias relevantes.

"Tanto la nacionalidad del personal involucrado como la residencia efectiva en el vecino país de Bolivia, el haber tenido que trasladarse a nuestro país, el alquiler de viviendas, y cualquier otro gasto derivado de ese traslado, debían probarse mediante prueba documental y/o informativa", explicaron los jueces.

Pero para el caso, indicaron que la empresa no ofreció ni mucho menos produjo esas medidas de prueba.

Los camaristas remarcaron que la firma explicó en la contestación de demanda que el personal en cuestión tenía amplios conocimientos y experiencias en microfinanzas, pero no produjo evidencias conducentes.

Por otro lado, indicaron que la empresa afirmó que el reclamante carecía de la experiencia y los conocimientos de microfinanzas, pero si ello era así, los camaristas no podían entender por qué razón fue promovido de asesor a gerente.

Por el contrario, "esa promoción constituye, en este caso, un indicio en contra de las pretensiones de la firma", se lee en la sentencia.

De esta manera, la empresa fue condenada a abonar más de $30.000 en concepto de diferencias salariales.

Trato desigual

Por otro lado, el trabajador reclamó la reparación por la conducta discriminatoria de la que fue objeto. Los magistrados avalaron su pedido.

"Quedó acreditado el trato desigual que recibió sin que la empresa haya probado las supuestas causas objetivas invocadas para intentar justificar el mismo", dijeron los jueces.

"El perjuicio sufrido por el dependiente no se limita, en este caso, al reclamo de las diferencias salariales, en tanto no es posible soslayar que, ante la ausencia de causas objetivas, el trato desigual padecido solamente puede vincularse con su nacionalidad, sin dejar de recordar que también la empresa efectuó una comparación peyorativa para este último, en tanto manifestó que carecía de los conocimientos y la experiencia para ejercer un cargo en el que ella misma lo había colocado", agregaron.

Es decir, entendieron que quedó configurado un trato discriminatorio y en tanto el daño producido por el mismo no puede considerarse incluido en la indemnización del artículo 245 LCT, la cuál solamente repara el daño derivado de la pérdida de antigüedad, establecieron una reparación autónoma por el daño moral sufrido.

Para fijar su cuantía, tuvieron en cuenta el plazo durante el cuál tuvo lugar el trato discriminatorio y los valores remuneratorios. De esta manera, fijaron su monto en $70.000.

De esta forma, y por todo concepto, la indemnización quedó determinada en $130.474,52 más intereses.

Sucede que el principio de "igual remuneración por igual tarea", que se encuentra plasmado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece la no discriminación en materia salarial e impone dispensar el mismo trato para todos los dependientes, siempre y cuando se den las mismas circunstancias.

Es decir, si la compañía se apartara de ello, quedaría expuesta a futuros reclamos judiciales de parte de los trabajadores excluidos de dicho incentivo (como podría ser un aumento de sueldo o el otorgamiento de celular, uso de automóvil, entre otros casos).

Es importante puntualizar que las firmas tienen, en algunos casos, vicios endémicos como el de diferenciar la retribución sin un sistema objetivo de evaluación, pagar sueldos de acuerdo con categorías que no se compadecen con las funciones o tareas efectuadas o fijar diferenciaciones que no cuentan con un respaldo que lo justifique.

En esta oportunidad, un empleado fue despedio de una empresa, por lo cual inició un reclamo ante la Justicia basándose en que la cesantía respondía a un acto de discriminación por su nacionalidad. A tal efecto, afirmó que ganaba menos que sus pares.

Luego de evaluar las pruebas aportadas a la causa, y ante la imposibilidad de la firma de probar que la diferencia en la remuneración respondía a una causa objetiva, los magistrados avalaron el reclamo del dependiente. Por todo concepto, fijaron una indemnización que ascendió a la suma de $130.474,52 más intereses.

El reclamo de diferencias salariales y la discriminación

El empleado fue despedido y se presentó ante la Justicia para reclamar diferencias indemnizatorias. Sostuvo que se desempeñó como gerente de una sucursal de la empresa y que fue objeto de conductas discriminatorias, ya que sus remuneraciones eran sustancialmente inferiores a las que percibían otros empleados que ocupaban su mismo cargo pero que eran de nacionalidad boliviana.

La firma sostuvo que efectivamente contrató personal del país vecino, pero aclaró que no cobraban un sueldo superior al del reclamante, ya que contrató a dichos trabajadores bajo condiciones laborales distintas, porque debían mudarse a la Argentina.

Para ello, debían alquilar una vivienda para habitar con sus familias. Además, la empresa remarcó que los empleados contratados de Bolivia tenían amplios conocimientos y experiencias en microfinanzas, mientras que el dependiente carecía de ellos.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda. Por ese motivo, el trabajador se presentó ante la Cámara laboral.

El empleado cuestionó la sentencia porque, a su entender, ésta no tuvo por acreditados los hechos relatados en la demanda, ni la violación del principio de igual remuneración por igual tarea.

Sostuvo que la empresa no presentó pruebas contundentes para justificar las diferencias remuneratorias, por lo que solicitó la revocatoria del fallo.

Para los camaristas, el empleado pudo probar la existencia de las diferencias de remuneraciones.

"Las aludidas diferencias laborales no son tales en tanto la demandada solamente hizo mención al supuesto traslado de ese personal desde Bolivia a nuestro país, y la necesidad de alquilar viviendas, aspectos que no pueden incidir en la remuneración, en tanto esta última debe retribuir las tareas concretamente prestadas por el personal", indicaron los jueces.

En ese sentido, se probó que el personal en cuestión desempeñó tareas de gerente, y que esa era la categoría del empleado despedido, por lo que los magistrados advirtieron diferencias relevantes.

"Tanto la nacionalidad del personal involucrado como la residencia efectiva en el vecino país de Bolivia, el haber tenido que trasladarse a nuestro país, el alquiler de viviendas, y cualquier otro gasto derivado de ese traslado, debían probarse mediante prueba documental y/o informativa", explicaron los jueces.

Pero para el caso, indicaron que la empresa no ofreció ni mucho menos produjo esas medidas de prueba.

Los camaristas remarcaron que la firma explicó en la contestación de demanda que el personal en cuestión tenía amplios conocimientos y experiencias en microfinanzas, pero no produjo evidencias conducentes.

Por otro lado, indicaron que la empresa afirmó que el reclamante carecía de la experiencia y los conocimientos de microfinanzas, pero si ello era así, los camaristas no podían entender por qué razón fue promovido de asesor a gerente.

Por el contrario, "esa promoción constituye, en este caso, un indicio en contra de las pretensiones de la firma", se lee en la sentencia.

De esta manera, la empresa fue condenada a abonar más de $30.000 en concepto de diferencias salariales.

Trato desigual

Por otro lado, el trabajador reclamó la reparación por la conducta discriminatoria de la que fue objeto. Los magistrados avalaron su pedido.

"Quedó acreditado el trato desigual que recibió sin que la empresa haya probado las supuestas causas objetivas invocadas para intentar justificar el mismo", dijeron los jueces.

"El perjuicio sufrido por el dependiente no se limita, en este caso, al reclamo de las diferencias salariales, en tanto no es posible soslayar que, ante la ausencia de causas objetivas, el trato desigual padecido solamente puede vincularse con su nacionalidad, sin dejar de recordar que también la empresa efectuó una comparación peyorativa para este último, en tanto manifestó que carecía de los conocimientos y la experiencia para ejercer un cargo en el que ella misma lo había colocado", agregaron.

Es decir, entendieron que quedó configurado un trato discriminatorio y en tanto el daño producido por el mismo no puede considerarse incluido en la indemnización del artículo 245 LCT, la cuál solamente repara el daño derivado de la pérdida de antigüedad, establecieron una reparación autónoma por el daño moral sufrido.

Para fijar su cuantía, tuvieron en cuenta el plazo durante el cuál tuvo lugar el trato discriminatorio y los valores remuneratorios. De esta manera, fijaron su monto en $70.000.

De esta forma, y por todo concepto, la indemnización quedó determinada en $130.474,52 más intereses.

DESPIDO JUSTIFICADO- PERDIDA DE CONFIANZA

En las buenas relaciones laborales, no sólo es clave que se cumplan las pautas acordadas entre las partes, en cuanto a la ejecución de las tareas, en lo que respecta al empleado, y el pago de la retribución respectiva, en lo relativo al empleador.

Existe un componente esencial para que las mismas persistan en el tiempo y que, si es quebrantado, ya nada vuelve a ser igual. Se trata de la confianza.

Hechos tales como sustraer mercaderías, ser irresponsable al desempeñar las funciones asignadas, filtrar información de la compañía, actuar irrespetuosamente respecto de un superior, son ejemplos de motivos que, seguramente, llevan a la ruptura de un vínculo laboral.

Y si bien contar con las razones y las pruebas, que permitan demostrar ante los jueces que el empleado ha sido despedido con justa causa, podrían resultar suficientes; en realidad, también es necesario que la cesantía no resulte "extemporánea" -respecto del incumplimiento de gravedad-.

En este escenario, los magistrados también evalúan si, dependiendo de cada caso, la firma implementó sanciones previamente, especialmente cuando se trató de conductas reiteradas.

En esta oportunidad, la Cámara del trabajo rechazó el reclamo del pago de una indemnización a un empleado que fue despedido con causa, luego de que una auditoría detectara faltantes de mercaderías y caja. Dicho dependiente era el responsable de aplicar controles tales como un procedimiento de inventario, mes a mes.

Para los magistrados, no era tan importante el quantum del faltante como sí el evidente "estado de indisciplina, desconsideración e infidelidad" que manifestó el trabajador.

A los fines de emitir una sentencia contraria a los intereses del empleado, tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por la firma.

Faltantes de mercaderías

En una reciente causa, cuyos detalles pudo conocer iProfesional.com, la empresa Blockbuster decidió despedir con causa a uno de sus empleados jerárquicos -que se desempeñaba en uno de sus locales- al comprobar que faltaban mercaderías y que éste no había efectuado el correspondiente inventario mensual.

La situación fue detectada tras una auditoría mediante la cual también se advirtieron faltantes como resultado de un arqueo de caja.

En este escenario, la firma envió una carta documento al dependiente donde le informaba que el despido se había fundado en las "...gravísimas irregularidades encontradas tras la auditoría...".

Entonces, el empleado se presentó en los tribunales para reclamar diversas acreencias porque consideraba que, a su entender, la ruptura había sido sin causa.

Frente a ello, la compañía puntualizó ante la Justicia que había detectado transferencias de mercaderías de un punto de venta a otro, sin que se haya efectuado la respectiva entrega física de cientos de DVD.

En función de estos argumentos, la jueza de primera instancia -interviniente en la causa- rechazó la demanda, en cuanto pretendía el cobro de una indemnización. Es decir, concluyó que la ruptura del vínculo fue ajustada a derecho, porque la empresa logró probar las graves causales que motivaron el despido.

Al poco tiempo, el empleado insistió en su reclamo y se presentó ante la Cámara laboral, porque entendía que no se tuvo en cuenta la ausencia de contemporaneidad entre los hechos y la sanción impuesta.

Asimismo, aducía que las razones invocadas por la compañía, para justificar la desvinculación, no fueron suficientemente probadas.

Al analizar la carta documento rescisoria, los camaristas indicaron que "la contemporaneidad no era objeto de discusión, dada la ostensible proximidad temporal entre los hechos y la sanción, máxime si, como ha quedado probado, las auditorías se realizaban con una periodicidad trimestral".

Las irregularidades fueron descubiertas en una sola auditoría, por lo que los magistrados señalaron que la sanción se encontraba dentro de una contemporaneidad lógica, ya que "mal puede exigirse al empleador que reproche inconductas que no pudo conocer con certeza, con tanta inmediatez".

En tanto, el dependiente enfatizó que la empresa remarcó en el telegrama que "todos" los ítems constituían una injuria gravísima y argumentó que sólo se probaron dos de las siete causales, por lo que la sanción carecería de valor.

En este caso, los camaristas indicaron que las infracciones comprobadas -altantes en el local que tenía a su cargo el empleado y el omitir la confección de un inventario mensual- revestían tal gravedad que eran prueba suficiente de que, dado su rol jerárquico, no desarrollaba correctamente las tareas que se le habían asignado.

Para contrarrestar los argumentos utilizados por el reclamante, los jueces destacaron que la utilización del término "todas", en la pieza postal mencionada, no fue utilizado como indicativo de que su sumatoria conformaba el motivo del despido.

Además, los testigos reconocieron que en el local acaecían faltantes de mercaderías de manera frecuente. Los ex compañeros del trabajador lo atribuyeron a los robos, mientras que el personal encargado de realizar las auditorías no pudo reconocer el motivo.

De acuerdo a los magistrados, el dependiente insinuó que la firma no le dio importancia a los faltantes encontrados durante la realización del inventario. Y destacaron que, si bien el trabajador trató de restar gravedad a los hechos, las irregularidades detectadas sirvieron de fundamento al despido.

Por otra parte, agregaron que la registración contable de la empresa no reflejaba la mengua del activo, pero que ello no era relevante si se había podido acreditar el faltante del dinero.

"No importa el quantum del faltante, ya que la injuria que justifica la disolución del vínculo con justa causa no supone necesariamente un daño en los intereses patrimoniales del empleador. Es suficiente con que sea puramente moral. Un acto único puede bastar para justificar tal medida cuando denota un estado evidente de indisciplina, desconsideración e infidelidad incompatible con las modalidades que caracterizan toda relación laboral", se lee en la sentencia.

Este aspecto, que remarcó la Justicia, resulta clave para las empresas que se encuentran ante un empleado infiel, o que no realiza sus tareas de buena fe.

Los magistrados enfatizaron que "el deber de fidelidad, impuesto legalmente, tiene un contenido ético y patrimonial. La ruptura por pérdida de confianza debe derivar de un hecho que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, y cabe esperar la reiteración de conductas similares".

Sin embargo, aclararon, que "la pérdida de confianza, como factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo, de por sí injuriante". Esto fue lo que ocurrió en el caso comentado.

Por ese motivo, para los magistrados el despido fue legítimo, proporcional a la gravedad de la falta cometida y a la reiteración de hechos similares en el pasado sancionados oportunamente.

Existe un componente esencial para que las mismas persistan en el tiempo y que, si es quebrantado, ya nada vuelve a ser igual. Se trata de la confianza.

Hechos tales como sustraer mercaderías, ser irresponsable al desempeñar las funciones asignadas, filtrar información de la compañía, actuar irrespetuosamente respecto de un superior, son ejemplos de motivos que, seguramente, llevan a la ruptura de un vínculo laboral.

Y si bien contar con las razones y las pruebas, que permitan demostrar ante los jueces que el empleado ha sido despedido con justa causa, podrían resultar suficientes; en realidad, también es necesario que la cesantía no resulte "extemporánea" -respecto del incumplimiento de gravedad-.

En este escenario, los magistrados también evalúan si, dependiendo de cada caso, la firma implementó sanciones previamente, especialmente cuando se trató de conductas reiteradas.

En esta oportunidad, la Cámara del trabajo rechazó el reclamo del pago de una indemnización a un empleado que fue despedido con causa, luego de que una auditoría detectara faltantes de mercaderías y caja. Dicho dependiente era el responsable de aplicar controles tales como un procedimiento de inventario, mes a mes.

Para los magistrados, no era tan importante el quantum del faltante como sí el evidente "estado de indisciplina, desconsideración e infidelidad" que manifestó el trabajador.

A los fines de emitir una sentencia contraria a los intereses del empleado, tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por la firma.

Faltantes de mercaderías

En una reciente causa, cuyos detalles pudo conocer iProfesional.com, la empresa Blockbuster decidió despedir con causa a uno de sus empleados jerárquicos -que se desempeñaba en uno de sus locales- al comprobar que faltaban mercaderías y que éste no había efectuado el correspondiente inventario mensual.

La situación fue detectada tras una auditoría mediante la cual también se advirtieron faltantes como resultado de un arqueo de caja.

En este escenario, la firma envió una carta documento al dependiente donde le informaba que el despido se había fundado en las "...gravísimas irregularidades encontradas tras la auditoría...".

Entonces, el empleado se presentó en los tribunales para reclamar diversas acreencias porque consideraba que, a su entender, la ruptura había sido sin causa.

Frente a ello, la compañía puntualizó ante la Justicia que había detectado transferencias de mercaderías de un punto de venta a otro, sin que se haya efectuado la respectiva entrega física de cientos de DVD.

En función de estos argumentos, la jueza de primera instancia -interviniente en la causa- rechazó la demanda, en cuanto pretendía el cobro de una indemnización. Es decir, concluyó que la ruptura del vínculo fue ajustada a derecho, porque la empresa logró probar las graves causales que motivaron el despido.

Al poco tiempo, el empleado insistió en su reclamo y se presentó ante la Cámara laboral, porque entendía que no se tuvo en cuenta la ausencia de contemporaneidad entre los hechos y la sanción impuesta.

Asimismo, aducía que las razones invocadas por la compañía, para justificar la desvinculación, no fueron suficientemente probadas.

Al analizar la carta documento rescisoria, los camaristas indicaron que "la contemporaneidad no era objeto de discusión, dada la ostensible proximidad temporal entre los hechos y la sanción, máxime si, como ha quedado probado, las auditorías se realizaban con una periodicidad trimestral".

Las irregularidades fueron descubiertas en una sola auditoría, por lo que los magistrados señalaron que la sanción se encontraba dentro de una contemporaneidad lógica, ya que "mal puede exigirse al empleador que reproche inconductas que no pudo conocer con certeza, con tanta inmediatez".

En tanto, el dependiente enfatizó que la empresa remarcó en el telegrama que "todos" los ítems constituían una injuria gravísima y argumentó que sólo se probaron dos de las siete causales, por lo que la sanción carecería de valor.

En este caso, los camaristas indicaron que las infracciones comprobadas -altantes en el local que tenía a su cargo el empleado y el omitir la confección de un inventario mensual- revestían tal gravedad que eran prueba suficiente de que, dado su rol jerárquico, no desarrollaba correctamente las tareas que se le habían asignado.

Para contrarrestar los argumentos utilizados por el reclamante, los jueces destacaron que la utilización del término "todas", en la pieza postal mencionada, no fue utilizado como indicativo de que su sumatoria conformaba el motivo del despido.

Además, los testigos reconocieron que en el local acaecían faltantes de mercaderías de manera frecuente. Los ex compañeros del trabajador lo atribuyeron a los robos, mientras que el personal encargado de realizar las auditorías no pudo reconocer el motivo.

De acuerdo a los magistrados, el dependiente insinuó que la firma no le dio importancia a los faltantes encontrados durante la realización del inventario. Y destacaron que, si bien el trabajador trató de restar gravedad a los hechos, las irregularidades detectadas sirvieron de fundamento al despido.

Por otra parte, agregaron que la registración contable de la empresa no reflejaba la mengua del activo, pero que ello no era relevante si se había podido acreditar el faltante del dinero.

"No importa el quantum del faltante, ya que la injuria que justifica la disolución del vínculo con justa causa no supone necesariamente un daño en los intereses patrimoniales del empleador. Es suficiente con que sea puramente moral. Un acto único puede bastar para justificar tal medida cuando denota un estado evidente de indisciplina, desconsideración e infidelidad incompatible con las modalidades que caracterizan toda relación laboral", se lee en la sentencia.

Este aspecto, que remarcó la Justicia, resulta clave para las empresas que se encuentran ante un empleado infiel, o que no realiza sus tareas de buena fe.

Los magistrados enfatizaron que "el deber de fidelidad, impuesto legalmente, tiene un contenido ético y patrimonial. La ruptura por pérdida de confianza debe derivar de un hecho que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, y cabe esperar la reiteración de conductas similares".

Sin embargo, aclararon, que "la pérdida de confianza, como factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo, de por sí injuriante". Esto fue lo que ocurrió en el caso comentado.

Por ese motivo, para los magistrados el despido fue legítimo, proporcional a la gravedad de la falta cometida y a la reiteración de hechos similares en el pasado sancionados oportunamente.

Indemnización a Familia de Menor que Contrajo Meningitis en un Hospital

Como consecuencia de la infección intrahospitalaria que le provocó un cuadro de meningitis a una beba nacida en un hospital de la ciudad de San Carlos de Bariloche, la justicia rionegrina determinó que el estado provincial deberá indemnizar a la familia de la menor.

El juez civil Emilio Riat condenó al Estado provincial a pagar una indemnización de $3.027.885 a la familia de la menor que contrajo meningitis al 4to día de vida, en el Hospital Zonal de esta ciudad, infección que le provocó un "trastorno multisistémico del desarrollo" con severas discapacidades.